小学生のころ、絵の具の色ではじめて聞き覚えた色の名前がビリジアンだった。これはわたしと同世代でなくてもきっと共感してもらえると思う。絵の具の色の名前にはもうひとつ、セルリアンブルーというのもあったけれど、こちらはまだ「ブルー」と言っているところがどこか言い訳じみているというか、日和見主義な感じがして好きではなかった。

✳︎

で、ビリジアン(viridian)だ。青みがかった深い緑を指すこの色の名前。じつはラテン語の「緑色(viridis)」に由来することばであるとは、今回調べるまで知らなかった。

たしかにラテン語由来の言語における「緑色」は、「vert(仏)」「verde(伊)」「verde(西)」とほぼ一緒だから、ラテン語圏の人々がビリジアンと聞けば、緑に関することばなんだろうな、くらいには思うかもしれない。だが、日本人にとってはあまりに手掛かりがなさすぎて、緑色(という語源)にまで辿り着けない。

つまり、日本人にとってビリジアンはその出会いからして謎めいていて、つねに異物感のあることばなのだろう。異国の色の名前が突然絵の具に現れる、というカルチャーショックにも似た経験を通じて、色の名前は必ずしも世界共通ではないことを子ども心に知るのかもしれない。

✳︎

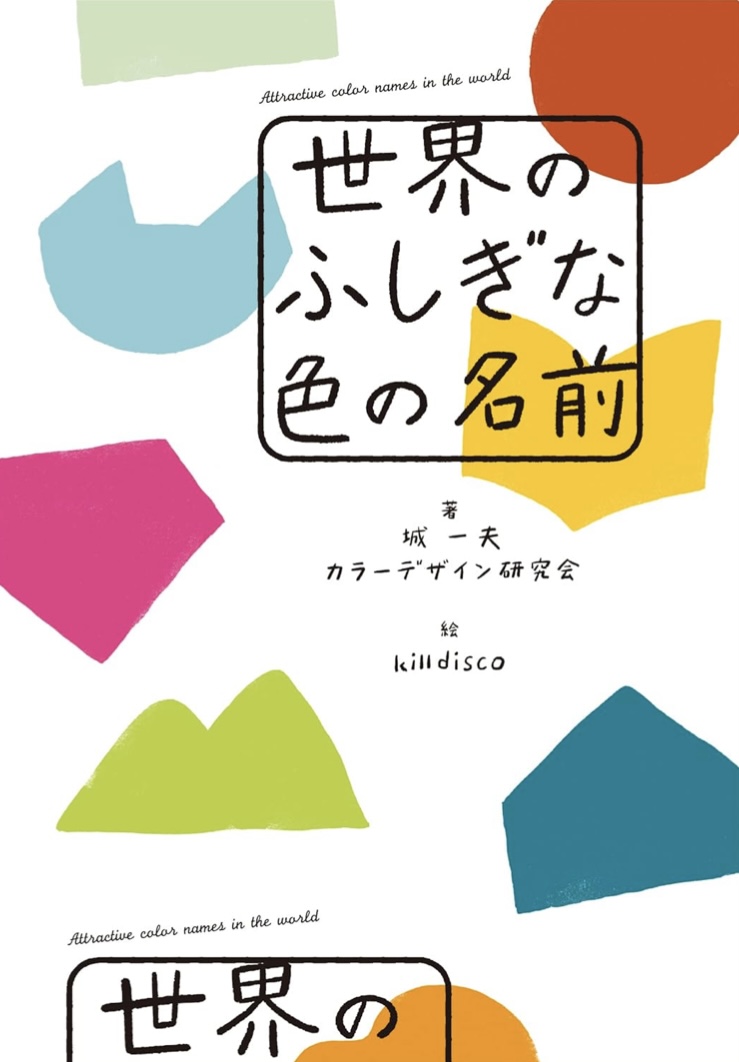

世界にあまたある色の名前を集めた本書は、文字どおり色見本としても使うことができる。「月白」「農民の青(ペザント・ブルー)」「オリーヴ・ドラブ」「ドランク・タンク・ピンク」「言わぬ色」「マミーブラウン」…古今東西の色の名前を眺めているだけで、うきうきと楽しくなってくる。

CMYK値も示してあるので、デザインに活用することもできるようになっている。ホームページ制作などでも役立ちそうだ。

✳︎

さて、冒頭から何度も連呼してきたビリジアンだが、なぜだかこの本には載っていない。絵の具からビリジアンが消えたということでもなさそうなので、あらためてなぜビリジアンが子どもの絵の具に入れられることになったのか、その由来をちゃんと調べてみたいと思う。

✳︎

[第002座]世界のふしぎな色の名前

城一夫、カラーデザイン研究会/グラフィック社/2022.06